山田治信氏の新町歴史散歩 25(最終回)

平成25(2013)年3月

新町歴史散歩を毎月発刊した後に、皆さんからご教示いただいたこと、

またこぼれていたことなどを「駈込み話」として、

このシリーズの最終版No.25に掲載しました。

1、漆器を包んでいた和紙から、また現れた朝来自動車(株)の歴史

歴史散歩No.17「新町の街並み」で朝来自動車株式会社のご案内をいたしましたが、後日大西美也子さんからまた新しいお知らせを受けました。塗りのお椀が包んであった和紙をとってひろげると、こんなものが出てきたと言って見せて貰ったものは、またまた朝来自動車の歴史の一端でした。

|

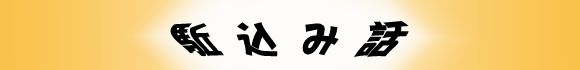

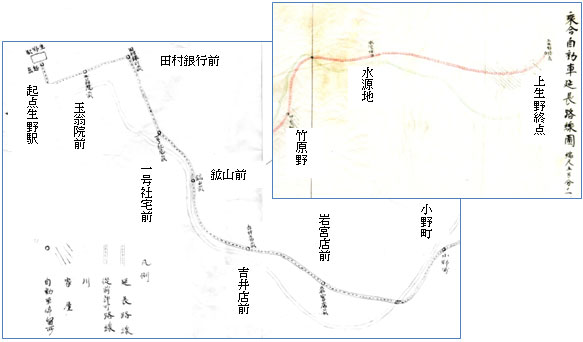

朝来自動車路線延長申請図(縮尺五万分の一)延長部分小野〜上生野

大きな原図の縮小で見にくいですが左が駅前、右が上生野。 |

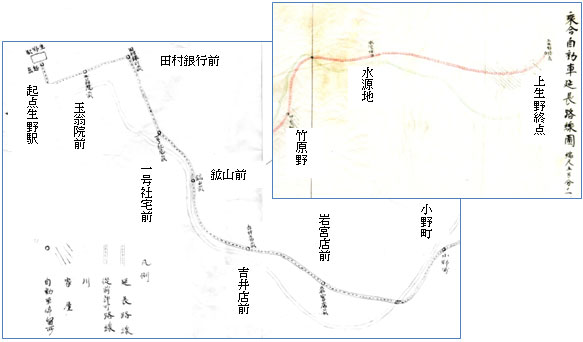

一つは、生野駅から小野までの乗合自動車の路線を、さらに上生野まで延長する申請路線図(縮尺五万分の一)でした。それには生野駅が起点で玉翁院前・田村銀行前・一号社宅前(鉱山長社宅)・鉱山前・吉井店前・岩宮店前・小野町・竹原野・水源地・上生野終点などが記され、小野町から上生野までの部分を延長路線としています。その外、生野駅から小田和・岩津観音橋・山口八郎社を経て新井駅前に至る路線の時刻表や料金表でした。

|

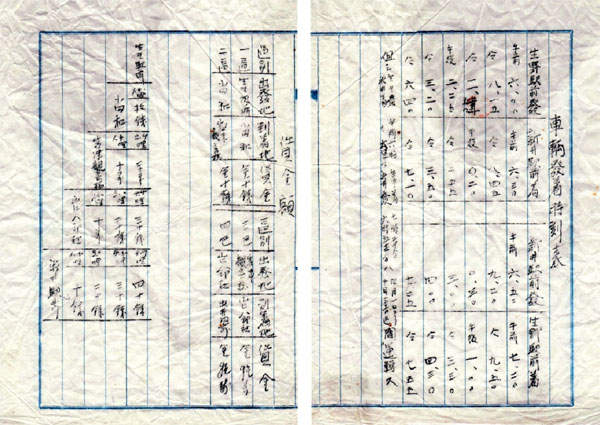

| 生野駅〜新井駅間 停留所及び運賃表 |

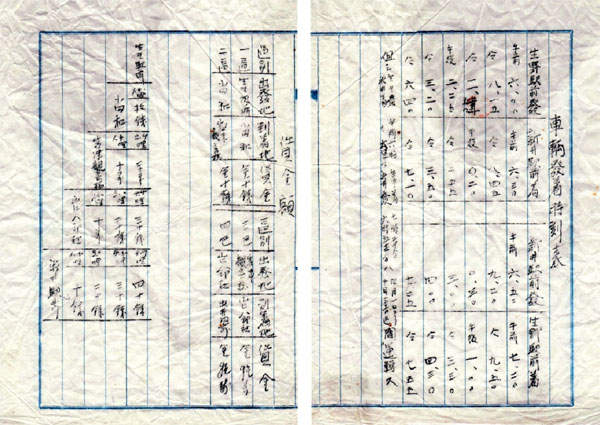

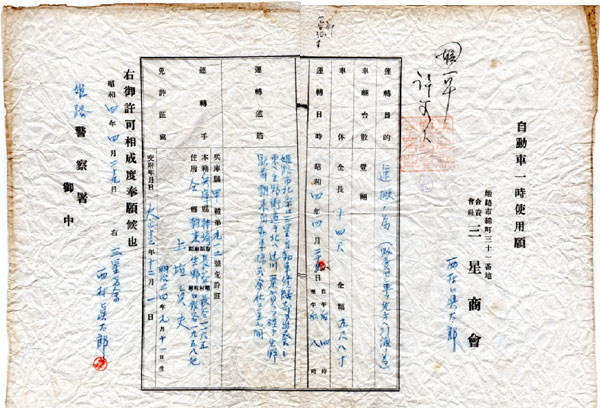

さらに昭和4年(1929)4月に朝来自動車(株)が購入した自動車を、姫路の商会が生野に運ぶために姫路警察署に出した許可願で、

目的には『販売せし車を先方に引渡のため』となっており、運ぶ道筋として『姫路市北条、三星自動車商会修繕部を出発し東へ、生野街道を北へ辻川粟賀を経て生野駅前朝来自動車株式会社に至る間』となっています。

|

| 自動車一時使用願い |

2、新町坂町には中通りがあった 顔役も居を構えていたようだ

|

昔新町と坂町の境、それは現公民館横の大溝(おおみぞ)でした。今は暗渠となっていますが、前は開渠で溝の両脇は石積みで、底も石畳みとなった幅の広い立派な溝でした。その溝を上町から下町にたどる途中に、中町とか横町とかいう通りがありました。その付近にある縦横に交差した小道は、子供の頃の「鬼ごっこ」「かくれんぼ」には絶好の隠れ場所、逃げ場所でした。

今も僅かに面影を残していますが、昔は土蔵・土塀に囲まれ立派な庭のある家が付近にあったことを覚えています。

その中町は、歴史散歩No.23で触れた「銀山廻り(ぎんざんまわり)茶(ちゃ)改め帳(あらためちょう)=天和3年(1683)江戸初期」の中に、お茶の作付場所や数量、所有者の住所・氏名が調べてあり、この横町に住んでいた久左衛門という人が、小山、内山坂の茶畑を所有していることが記されています。茶畑を所有しているのは菊屋勘兵衛(前述の新町在住の大山師)や油屋など山師、買吹やお寺などで、この久左衛門も肩書きの付いた人物で、この横町に立派な邸宅を構えていたものと思われ、この横町の昔の姿に思いを致します。

3、ふと思い出した新町の顔役と友子制度・友子同盟・飯場制度

小学校から帰ると三々五々集まって来て、人数が足らないと呼びに行って群れをなして遊ぶのが常でした。

或る日、皆が集まるのを待っている時、2〜3人が、がやがや云っているので、何かと聞いてみると「○○さんの家に人が来て、ヤクザのように土間で膝を折って仁義をきっていた」と云うのです。面白くもなく今日の遊びに何の関係もない話だったので、その時は聞き流していました。

今こんなものを書いていて、昭和16、17年頃(1941〜42、約70年程前)のこの事をふと思い出しました。本に書いてある友子制度、友子同盟、飯場制度の中にある親分・子分・兄弟分などという身分制度や、全国組織である友子同盟の中に出てくる、「浪人となり仁義を切って一宿一飯にあずかる」ということが近代身近なところに残っていた一場面だったのだろうかと思いました。

関連してこんな一場面も思い出しました。区で何か相談事があって、区長・元区長など部落の顔役が集まる時、大人たちは必ずそのおじさん(人が来て仁義を切っていた家の主)も呼ぶように言っていました。平素からかなりの発言権があったようですが、だんだん出席出来なくなって亡くなりました。今に思えばひどい「けい肺」だったのだと思います。

『徳川時代より続いた友子制度は、健康保険法の施行〔大正15年(1926)〕によって廃止されたとはいえ、古い因習が昭和半ばまで残っていた』と書かれている書物もあり、これら制度について多くの記述がありますが、功罪どちらを主にとらえるかによって、大きく見方が変わります。

これら制度のことは、生野史鉱業編第九章「生野鉱山部屋主飯場」という項で少し触れられており、飯場の数は25〜26戸で1戸11人〜12人を賄っていたということです。新町にも多くの飯場があったようですが、その中で有名なのが二つの大きな飯場だったと古老がその飯場の名を教えてくれました。

4、今も祀られている義僕(ぎぼく)虎松 ― 唯念寺(廃西寶寺墓地)の墓

新町歴史散歩No.10 (廃)西寶寺の項で、生野銀山孝義傳とそれに載っている同寺の義僕 虎松のことに触れました。その後管理しておられる唯念寺さまより、虎松の墓が残っており、現在もお祭りをしているとのお知らせを頂きましたので、お参りしてきました。

西寶寺供養塔の横の墓誌には「敬徳院釈松寶 俗名 虎松爺 西寶寺に盡した忠義者」と刻まれています。

|

|

| 義僕虎松の墓 |

旧西寶寺の供養塔横の墓誌 |

5、絵図から読み解く新町の昔‐上町と下町を繋ぐ鉱業地帯はもっと広かった

先に発刊した「新町歴史散歩No.13 トロッコ道」で、明治4年(1871)小野河原町稲荷から市川左岸にトロッコ道を造り、川向うから新町に渡る橋(久篤橋=きゅうとくばし)を架けたと書きましたが、久篤橋は以前から川向うの久林ひ、緑珠ひ(りょくじゅひ)を掘るための人や物を運ぶ橋としてすでにあったもので、トロッコを通すためにより強固な橋に架け替えたものだと思われます。

|

新町の中心部にある採掘ならびに鉱業用地

町を挟んで北側と南側に採掘地帯が広がっています。本来寺裏にある坑道からは、運搬路のような道があり、トロッコのようなものを押している人も描かれています。また南北両採掘地帯を繋ぐ上町と下町の間の鉱業用地はかなり広く描かれています。 |

それは、トロッコ橋が架かる100年以上前から久林、緑珠の二つの「ひ」が川向うで掘られ、御所務山となっていること、橋の名前に久林ひの「久」と緑珠ひの前の「ひ」名「篤行(とくこう)ひ」の「篤」が使われていることなどからそう判断するのが妥当だと考えます。

また生野書院にある前掲絵図にも、対岸の久林、緑珠にあたる部分に立派な石垣が積まれており橋が架かっています。その部分以外は川向うに石垣はありません。もちろん電車道にあたるものは見うけられません。

この絵図で、さらに勉強したことは、「桐の木稲荷から消防庫周辺に至る地帯」と下町の「元トロッコ橋周辺」だけではなく、その上町と下町をつなぐ地帯も広く鉱業用地が占めており、「歴史散歩No.18 新町の街並み2」に図示した鉱業用地よりもっともっと広かったようです。

この昔からの広い鉱業用地は、明治以降、地上からの採掘が坑道による採掘へと形態を変えたため、地上の採掘地帯周辺の鉱業用地が不用となり、徐々に民有地に変化していったものと思われます。その変化の内容が、現在の地番でも伺えます。

新しく鉱業用地が必要となった地域で立退きとなり、代替地としてここをあてがわれた人、また早い時期に個人で取得した人たちの土地には、固有の地番が付いており、後年まで鉱業主の土地(鉱業用地または社宅用地)として残っていた大きな地番の土地は、閉山後民間の所有地となる時に分筆されて小さい枝番になっています。このように字地番の分布状況からも、この周辺の過去からの経緯がうかがえます。

6、間近にいた新町の加奉‐廃仙遊寺に加奉建立の墓を発見

歴史散歩No.2で廃仙遊寺を紹介しましたが、その後、橋爪一夫さんが昔の加奉(かぶ=町役)のお墓が見つかったと連絡があり、驚いて見に行くことにし、平成23年(2011)11月雪まじりの寒い雨の日、傘をさして旧仙遊寺の墓地に行くと、そこに加奉の人が建立した墓石がありました。

その墓は、天保5年(1834)と安政4年(1857)(江戸後期)に亡くなった家族であろう方のお墓で、建てた人が加奉で「加奉 岡田国太郎 造立」と刻まれていました。新町歴史散歩の中でも、あちこちに「加奉」という呼び名を使っていますが、歴史書の中にある名称で、それを現物で教えてくれるものはありませんでしたので、驚きと喜びでいっぱいでした。

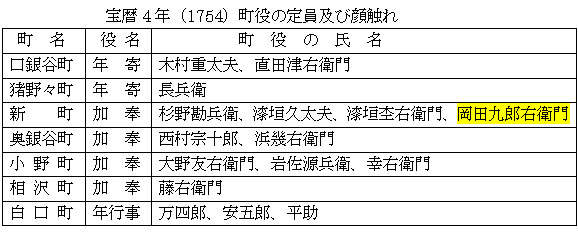

その後「加奉 岡田国太郎」とはどこの人だろうと気がかりになっていましたが、また偶然その名を見つけました。昭和29年(1954)生野町発行、福田孝氏編纂の「生野町制65周年記念誌」の町の制度を記した項(P4)で、次の様な囲み文があり、嬉しいことに新町の加奉の名が出ていました。

前記墓石と上記表の年代が100年近く離れていますが、町役は町の顔役が代々世襲していたこともあり、同じ岡田家のことだと判断できます。また古老に聞くと、岡田家の屋敷は(廃)仙遊寺近くの新町上町に大きな構えがあったと言うことです。

この項は、15代当主衛氏(5年前逝去)の奥様の了解をえて掲載しました。

(参考文献)生野町制65周年記念誌(佐藤文夫氏提供)

昭和29年(1954)生野町役場発行/福田孝氏編纂

完

あとがき

この書きものは、歴史を新しく調査研究したものではなく、ほとんどの部分、先人や諸先輩が書き残されたものをまとめたものですから、歴史の新しい発掘にはあまり役立っていませんが、あちこちに分散して書かれているものを、新町の個所・場所ごとにまとめたこと、新町とヤマとの関わりの深さを示す多くの傍証を表に出したことなど、功はあったかと自賛しています。

そもそもこれを始めたきっかけは、新町や奥地区の「町の案内」を依頼されることが幾度かあり、その都度メモ書きなどを作っていましたが、もう少し個所ごとに詳しく調べておく必要があると思ったからです。筆が進みやすい部分から書き始め、まとまった個所から発刊しましたので順序不同となりました。

またこの刊行物に出てきた出来事を、参考までに「歴史年表」としてまとめてみました。

最後になりましたが、発刊前から今日に至るまで、情報や資料・写真など提供して頂いたり、貴重なご意見、ご指摘を賜り励まして下さった皆様に深く感謝と御礼を申し上げます。

平成25(2013)年3月 新 町 山 田 治 信

このページは、ワード文書としてA4用紙7ページにまとめられた「新町歴史散歩No.25」を、編著者山田治信氏の了解を得てWeb文書化したものです。可能な限り原文書の再現に努めましたが、HTMLでの記述上の制約によりレイアウト等に若干の相違があることを御諒解ください。(K.kitami)