山田治信氏の新町歴史散歩 7

平成23(2011)年9月

生野銀山史談会の一里塚10号(平成15年10月発行)に地図から消えた町名と云う小さなカコミが載っていました。その中から奥地区のものを拾い上げると次のようなものがありました。

(生野史代官編 P95 聚落名の起源も参照下さい。)

消えた町名

| 高ドッコ |

新町 |

桐の木稲荷鳥居付近の高地(高所の訛か) |

| 坂町 |

新町 |

高ドッコ以南の地を指す(いかにも坂が多い) |

| 鋳師町(いもじ町) |

新町 |

新町下筋の一部 |

| 寺町 |

奥銀谷町 |

小学校前道路(運動場を拡げ消滅) |

| 庄野町(しょうの町) |

奥銀谷町 |

塩野町とも書く(上町と下町の間の町) |

| 井瀬町(いうぜ町) |

小野町 |

夕瀬とも書く本源寺以北の地 |

| 川原町 |

小野町 |

市川と大谷川の合流地、現ドベと呼ぶ所 |

| 大野町 |

小野町 |

当時銀山一二を争う大山師大野家の邸宅跡 |

| 相沢町(あいざわ町) |

小野町 |

大橋よりシルバー生野まで

明治22(1889)年の大水害で埋没 |

新町も3か所が載っていました。

さて奥方面は奥銀屋から順次街並みが出来て、新町は発生の年代が新しいので新町と名付けたと書かれています。東を新町、西部を坂町と称する二筋の町があり、鉱業の隆盛にともない、先ず新町の方に人家が出来さらに坂へと発展したようです。

『慶長5年(1600年安土桃山時代の最後、徳川時代の始まり)の項に、奥銀屋、新町に人家ができて次第に繁盛し、あたかも洛中(都の中)の如し。谷狭ければ寸分の空地を争い人家立ち並ぶ。なべて板葺、瓦葺にて藁屋などは一軒もなし。(板葺き、瓦葺きで藁屋根が無いという事は、裕福だという事を表現しています。)

金を儲ける事容易なれば、京大坂より商人多く下り店を出す。紺屋、扇屋、諸商人が軒を連ねて居住し、他所他国より群集多し。』となっています。

町の加奉(町役)久太夫もここに住んでいました。久太夫は、猪野々村葛籠畑(つづらばた=久宝ダムの下)の久太夫山の山主です。下手に銀山三大山師の一人菊屋勘兵衛の屋敷がありました。(ここで言う下手とは何処を指すのだろうか。)勘兵衛は、宝永2(1705)年御所務山(ごしょむやま 註)となった若林山(白口)の山主であると、「御所務山始め留め書き 明和8(1771)年」生野書院蔵に記されています。

- 註:御所務山=良い鉱石が沢山出て役人が常時詰めて監視・取締りにあたった山。

見出しにある「消えた町名」ですが「高ドッコ」は「桐の木の稲荷」の項で触れることにし、「坂町」は皆さん充分に御存じだと思いますので、西森さんに提供して頂いた屋台の幕の写真に語らせます。

さて興味が尽きないのが鋳物(いもじ)町です。

「天和3(1683)年8月銀山廻り茶改め帳」に鋳師町(いもじ町)という町名が見えます。これは新町下筋で鉱山の関係の業種だろうと生野史には書かれていますが(代官編 P102)、次の様な説明文もありました。

灰吹銀(生野町文化財)

江戸時代の末期までの間に多くの山師達によって採掘された銀鉱石は「買吹=かいぶき」と称する製錬業者に売り渡され、自家製錬して銀塊として代官に納入して通用銭の丁銀(ちょうぎん)に引き換えられた。純度は99%以上で1箇分の目方は約25匁程度(約93グラム)であった。この灰吹銀は大阪城内の御金蔵に納められ通貨に鋳造された。当時の吹屋(製錬業者)は現在の新町下筋の川沿いに軒を並べていた。(写真・説明文 シルバー生野展示品)

鋳師(いもじ)町とは?

「いもじ」で辞書を引くと「鋳物師」又は「鋳物を造る職人」となっています。鉱石を溶かして銀にする過程は、鋳物師が金属を溶かして型に入れ、固形物を造り上げるのと似かよっているので、鋳物師と同種の職としたのでしょう。しかし銀山の吹屋(精錬工場家屋)で働く人たちは「吹大工=ふきだいく」と云いました。後にこの吹大工は山師や買吹(精錬業者)の指示で、私製の銀貨(但馬南鐐)を鋳造することになるのですが、この仕事は全く鋳物師です。

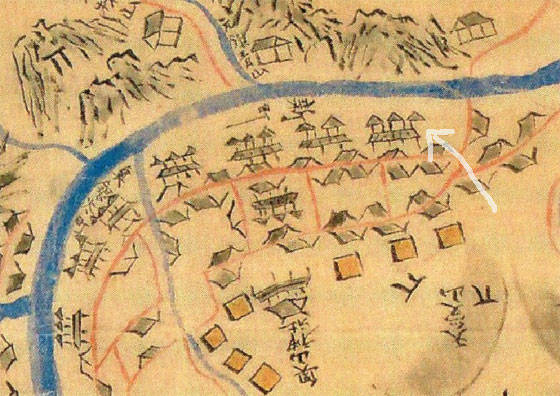

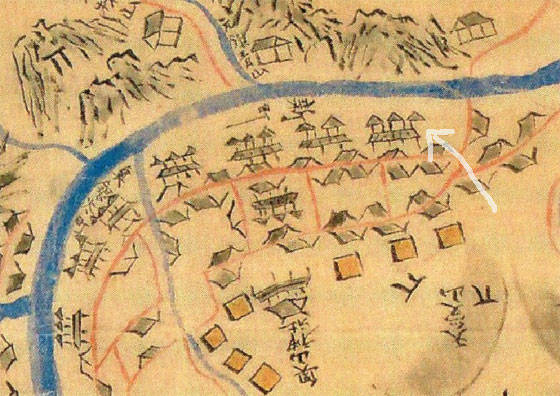

この様に買吹が経営する吹屋が連なり、吹大工が大勢働く新町下筋であったため鋳師(いもじ)町と名付けられたのでしょう。古絵図には吹屋が奥銀屋や小野川原町、竹原野にも見られますが、多く軒を連ねているのが新町下筋です。白口の鉱石を新町、奥銀屋の吹屋に運んだということも歴史散歩No.3「川の底に謎の鑿痕」という項で記しました。

|

屋根の上にまた屋根の様なものが書かれているのが吹屋です。

古絵図 生野書院蔵 提供 市教育委員会社会教育課 |

菊屋勘兵衛 追録

この項は「菊屋勘兵衛は どこに?」という見出しで始めましたが、私の勉強不足もあって勘兵衛について何も触れていません。しかし新町にとっては、住んでいた所だけではなく、全体像をもっと明らかにしたい人物です。

それについて、平成22(2010)年9月発行「うちやまさん物語」佐藤文夫著の「内山晩鐘」「平兵衛と内山」の項で「若林山師杉野勘兵衛清長」として記載されていますので一読いただければ、勘兵衛がさらに身近になると思います。

鋳師町のからみ

|

| 新町下町の鋳物(いもじ)町跡から今も出てくる滓(からみ)。吹屋の炉床から流れ出し、炭がそのまま混じっているのがはっきりと見えます。まだ沢山眠っているようです。(提供 成田 守 氏) |

消えた町名にあがっていた町名の他に、忘れられた小さな小路もあります。新町では横町とか中町と言われる通りで、今も残っています。

これら古い町名が改められたのは何時頃なのでしょうか、慶応4年(明治元年=1868)正月14日西園寺公望(さいおんじ きんもち)鎮撫総督(ちんぶそうとく)指揮の官軍が生野を占拠、軍の参謀折田年秀が取締執事となり、人心を一新するため旧町名を廃止、口銀谷を1丁目から7丁目までとし、新町、奥銀谷、小野も現行のようにまとめたと生野銀山町物語(P14)に書かれています。また生野町制100周年記念史年表には明治2年口銀谷の町名が丁目制に改められたと記されています。

(編者 注)昭和18(1993)〜19年頃、奥銀谷小学校の生徒の部落編成は、現在の公民館横の大溝(おおみぞ)を境に、奥向きを新町東部、口向きを新町西部と言っており、運動会の部落対抗リレーや登校グループもその単位となっていました。当時はまだ扇山と言う区はなくすべて新町でした。

✽本編は、次の資料・著作を参考または引用させて頂きました。

この様な印刷物の種になるお話や、資料・写真がありましたら教えて下さい。

また間違いがありましたらご指摘ください。

( 文責 山田治信 )

- 生 野 史

代官編 聚落の名の起源字の名称 P95、鋳師町、高ドッコ P101、102、

(小野相沢町、竹原野村集落名の起源に面白い記述あり)

鉱業編 菊屋勘兵衛 P26、 官軍生野を占拠 P543、564

- 生野史談会 一里塚 10号 平成15年10月発行

地図から消え去った町名 編集部著

- 生野銀山町物語 発行 生野町中央公民館 但馬開発推進協議会 生野町同有会

(こぼれ話 ここにも小野の井(ゆう)瀬(ぜ)まち)

消えた町名の中に小野の井瀬(ゆうぜ)があります。その井瀬が新町で今も生きています。

鉱山まちには井瀬と言う方が似合うのかもしれませんが、私は「夕瀬」と書く方が夕日に照らされた瀬ということで文学的に思えます。消えた町として紹介されているこの町の人が、生活していた当時を思い夕瀬とはどんな街だったのかと思いを馳せる品物が、新町毘沙門天に残っています。

それは、堂の軒先に吊るされている鰐口(わにぐち=鐘)です。この鐘にはこのような銘が刻まれています。願主の名前にも親しみを感じます。

山神宮御宝前 安永6丁酉(1777)4月

奉 掛 願 主 井瀬町 九蔵 仙蔵 辰吉

但馬国朝来郡生野銀山 奥神宮寺 現住 探幽

(文 編者)

このページは、ワード文書としてA4用紙5ページにまとめられた「新町歴史散歩No.7」を、編著者山田治信氏の了解を得てWeb文書化したものです。可能な限り原文書の再現に努めましたが、HTMLでの記述上の制約によりレイアウト等に若干の相違があることを御諒解ください。(K.kitami)