山田治信氏の新町歴史散歩 2

平成23(2011)年5月

|

仙遊寺想像図(移建された鷲原寺の山門を

写真上で移設合成しました) |

仙遊寺とは何処にあったのでしょうか、それは旧保育所跡の空き地(八鹿電機新町工場ならびに川崎氏邸の裏)にあり、参道は現在も残っています。廃寺になる前は新町毘沙門天の堂宇も一時鎮座していました。

仙遊寺は、山号を銀昌山 浄土宗知恩院派と記されています。寺の裏山や谷筋は、新町から薬師谷、漆谷に走る鉱脈、"漆谷ひ"があり、鷺林など多くの採掘箇所があり栄えた所だと言われています。

第4代竹田城主となった太田垣宗寿(むねとし)は、天文11(1542)年永きにわたって戦乱に追われていたため、領土内の宝庫である生野銀山が、全く衰微して見るかげもなく荒れているので、これを再興し鉱石の採掘に力を注ぎ始めました。その頃、出石の山名祐豊(すけとよ)が、抗議を申出て「生野銀山は竹田城領内にはあるが山名の直轄にあるものなれば、みだりに山名の許しも得ず勝手のふるまいはさせぬ」と祐豊自ら生野に出張って来て生野砦に陣屋を構え、銀山を独占して自ら支配し採掘にかかりました。( 生野史=天文11年 生野城主は山名右ヱ門督祐豊公なり。)

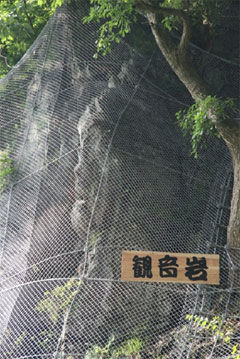

生野を所領とした山名祐豊が、生野城主として生野銀山の再興を念願した折柄、銀山より聖観音像が湧き出し(発見、または入手したのだと思いますが)これこそ生野銀山の守護と崇め、最寄りの地近くに一堂を建立安置しましたが、その後山名の没落によって廃(すた)れていたのを、文禄2(1593)年に一誉(いちよ?)和尚が再興したと思われます。

はじめ尊像安置の霊場として、銀滝山蓮葉院(れんよういん)泉涌寺(せんようじ)と言いましたが、いつの頃からか仙遊寺と書き誤り、記録等も明和6(1769)年12月9日の新町大火の時、諸堂・庫裏ともことごとく焼失、申し伝えのみになっています。

山名祐豊は、天文11(1542)年から弘治2(1556)年まで14年間治めていましたが、その家臣たる竹田城主太田垣朝延の謀叛により遂に落城し、のち天正8(1580)年5月21日70歳で泉州堺に没しました。また一説には、出石で没したと言う話もあります。(太田垣の銀山支配はその後約20年、天正5(1577)年、豊臣の軍勢が但馬に進攻するに及んで後、織田、豊臣の時代に入ります。)

祐豊が生野を支配したとは言え、精錬の悪臭を嫌い地元で鉱石を吹くことを停止させたので、円山村、岩屋谷(いわやだに)村、津村子(つむらこ)村、播磨の猪笹(いざさ)村、大山村さらに遠く丹波などで精錬をしました。精錬を禁止された生野では、採鉱のみしか出来ず、採鉱の利益のみでは資本を投じて鉱業を経営する者はなく、鉱山の発展に繋がらなかったようです。

時代が下がって、明治の初め、国から神と仏を分けて祀るようにという命令があり、仙遊寺に隣接する字二本松下(旧学校=現消防庫裏)にあった奥山神の本尊 毘沙門天(仏像)を、堂宇と共に仙遊寺境内に移し、奥山神には金山彦神(かなやまひこのかみ)を祀りました。

|

仙遊寺跡地の入口に残る

第一保育所の門柱標識 |

さらに時代が下って、昭和30年代唯念寺にあった第一保育所を拡充新設する計画が立案され、その移転地に仙遊寺が選ばれました。寺側は昭和38(1963)年7月8日「仙遊寺は30数年来、無住兼務で堂宇は荒廃し復旧するすべもなく、庫裏は浮浪の徒が出入りして火災盗難の恐れもあり、檀徒も3戸で、寺院の形を保ち三方供養(註)祭祀することも困難と思われ、保育所に貸与することが最良の方法と考えられる。」との決定をしました。

こうして昭和39(1964)年6月17日をもって廃寺となり、山門は朝来町岩屋谷鷲原寺からの懇望があり同寺に移されました。毘沙門天は、新町区民、有志などの手により本来寺に遷座されました。

(註:三方供養=仏・法・僧や亡き人に供物を供えお経を読むこと。)

|

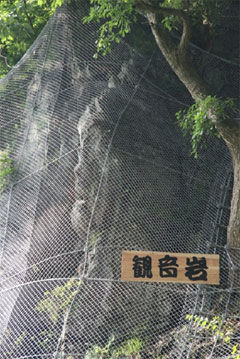

シルバー生野の岩壁面に湧き出した観音像

(写真提供 シルバー生野) |

ここから私の感想となりますが、昔、戦国の大名や位の高い幕府の役人たちが、権力と財を投入して造立した寺院が、後年檀家も少なく、権力者の衰退で次々と姿を消していった世の移り変わりに思いをいたします。 特に茶畑にあった玉翁院が取り壊される前に、ぼろぼろに破れた障子の隙間から覗くと、極彩色の立派な内陣が見えたのが忘れられません。

- ✽本篇は、次の資料・著作を参考または引用させて頂きました。

この様な印刷物に載せる話題や、資料・写真がありましたら教えて下さい。

なお間違いがありましたらご指摘下さい。

( 写真・文 山田治信 )

- 生野史4 神社仏閣編 浄土宗 仙遊寺より

- 生野史3 代 官 編 生野城主 P220

- 生野史1 鉱 業 編 戦国時代 P4

- 岩屋谷鷲原寺の山門は許可を得て撮影

( こぼれ話 現れた秋葉権現−行方不明の不動明王 )

|

不動明王から秋葉権現へ変身した像

(写真 西森秀喜氏) |

毘沙門天が本来寺に移って44年後の平成20(2008)年、私はふとした経緯から新町毘沙門天に関連する事項を、生野史より抜き出し「新町毘沙門天祠堂の中の歴史」と言う小冊子を作りました。ところが平成22(2010)年になって間違いがあることを奥銀谷にお住まいの方に教えていただきました。それは仏像の取り違えでした、奥神宮寺の本尊とした不動明王が、火を防ぐ神、秋葉権現であったのです。そう言われれば、白狐の上に立った秋葉三尺坊です。

では生野史に記されている奥神宮寺の本尊不動明王はどうなったのか、毘沙門天は新町へ遷座、不動明王は寺側へ移ったのか行方不明なのか、はたまたその時から不動明王と秋葉権現を取違えていたのか。

漆谷から二本松下(旧学校)へ、そして仙遊寺、さらに本来寺へと移り、しかも仙遊寺と同時の取壊し遷座など、さぞ混乱もあったことと思います。

記述の上からその足跡を辿ってみます。

明治3(1870)年

|

神仏分離令(神と仏を分けて祀るようにと言う令が出される。)

その後(明治初年)仙遊寺に堂宇を移設、毘沙門天を移す。

奥山神(二本松下=旧学校)は金山彦命のみとなる。

この時、神宮寺は毘沙門天と共に移ったのか、神宮寺の本尊不動明王像は存在したのかなど疑問が残ります。 |

| 明治25(1892)年 |

奥山神愛宕山麓(現山神社あたり)に遷座。 |

| 昭和39(1967)年 |

仙遊寺廃寺のため毘沙門天を本来寺に移す。

この時の仏像・仏具・祭具移動の際に不動明王の像が含まれていたのか。この時から秋葉権現を不動明王と思ったのか。 |

| 昭和44(1969)年 |

生野町偕和に山神宮考(柏村儀作氏著)が発表される。

奥山神のことは色々と記されていますが、神宮寺のことは生野史で書く予定ということで余り触れられていません。しかしこれを記される前に現新町毘沙門天の像を見聞、実測されていますので、その時に像はどうだったのかと思います。 |

| 昭和49(1974)年 |

生野史神社仏閣編発行。

これに、社寺旧記に神宮寺の本尊は不動明王だと記されているのですが、実像の有無には触れられていません。

秋葉権現については、ここに写真で紹介した岩屋谷の鷲原寺山門を、仙遊寺から移築するため取壊した時、

という棟板があった様に記されていますが、生野史に秋葉権現の像については触れられていません。ある時代徳川の庇護のもと、あまりにも、あちこちに祀られていたためでしょうか。 |

新町毘沙門天には、色々と隠された謎もあり、それらと共に新町毘沙門天の項で紹介し、その解明は、新町毘沙門天世話人会の今後の活動と検証に待ちたいと思います。

( 文 編 者 )

✽仙遊寺跡は現在"かながせの郷(奥銀谷地域自治協議会)"となっています。

このページは、ワード文書としてA4用紙4ページにまとめられた「新町歴史散歩No.2」を、編著者山田治信氏の了解を得てWeb文書化したものです。可能な限り原文書の再現に努めましたが、HTMLでの記述上の制約によりレイアウト等に若干の相違があることを御諒解ください。(K.kitami)