嶳揷帯怣巵偺怴挰楌巎嶶曕 23

暯惉25(2013)擭1寧

|

戝忔柇揟屲昐晹嫙梴搩

曮楋11擭(1761)5寧媑擔柫崗 |

嶳崋傪嬧愹嶳偲尵偄丄忩搚廆抦壎堾攈丂尰嵼偼怴挰帤忋嶳偵偁傝傑偡偑丄帥堾柧嵶挔偵暥榎尦擭(1592)墢梍抦橞榓彯偺奐婎偲側偭偰偍傝丄帥偺応強傪挅栰乆懞帤墱栰乆3斣抧偲婰偟偰偄傑偡丅

墢妫乮梍乯榓彯偼搶壎帥乮尰搶惣帥乯傪奐嶳(1598擭)偟偨寎梍忋恖偺掜巕偱丄弌惗偼摉挰嶁挰撨攇壆尮懢晇偺懛側傝偲側偭偰偍傝傑偡丅尦榓4擭(1618)偵偼嬍墺堾乮攑丒擇嬫拑敤乯傕奐偄偨傛偆偱丄惗栰巎恄幮暓妕曇偺嬍墺堾偺崁偱偼亀愛捗崙嶳揷彲丄惄偼尮巵丄晝偼挿悾尮懢晇丄抾揷壠堦懓 怴梾嶰榊媊岝31戙偺遽懛乮偊偄偦傫亖墦偄巕懛乯偵偰丄墢妫忋恖偲徧偡亁岥嬧扟挿悾掃懢榊壠偼偦偺枛遽偲彂偐傟偰偄傑偡丅

慞扟帥偼丄偁偪偙偪偲堏揮偟偨偺偱丄偦偺強嵼傪摿掕偡傞偺偼擄偟偄傛偆偱丄惗栰巎偵偼丄懢揷巵偺尨挊偲攼懞巵偺峑曗偑暪婰偝傟偨忋偱丄椙幙偺帒椏偵傛傞傕偺偱偼側偔丄岆傝偼柶傟側偄偑丄偲抐傝偺忋奣棯師偺傛偆偵傑偲傔傜傟偰偄傑偡丅

亀憂寶摉帪偼帥彴乮偰傜偳偙亖挅栰乆偺墱敀岥愳偺塃娸乯偵偁傝傑偟偨偑丄柧榓6擭(1769)怴挰戝壩偺旘傃壩偱椶從偟丄岦嶳偺榌乮尰挅栰乆曟抧偺壓乯偵堏傝丄偙偙偱偼搙乆悈奞偵憳偭偰偄傑偟偨丅挌搙偦偺崰丄偦偺抧偑揤庼岯偺嵦峼奼挘偺梫強偵偁偨傞偺偱丄柧帯27擭(1894)9寧屼椏嬊惗栰巟挕偺柦偱尰嵼抧偵堏揮偟傑偟偨丅亁

|

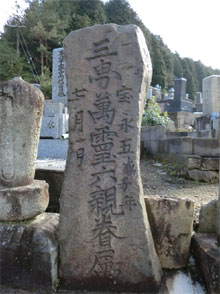

| 慞扟帥曟抧偺摽杮忋恖柤崋旇 |

偙偺堏揮宱堒偺拞偱丄乽帥彴乿偼帥彴傑偨偼帥彴岥偲偄偆帤偑挅栰乆偺墱丄敀岥愳偺塃娸偵偁傝傑偡偺偱桴偗傞傕偺偑偁傝傑偡丅岥挅栰乆乮岦嶳偺榌乯偵堏偭偨屻偨傃偨傃悈奞偵憳偭偨偲偄偆偙偲傕丄嬤戙偵傕岥挅栰乆偺揹幵摴傗偦偺廃曈偺幮戭偑怹悈偟偨帠幚偑偁傝棟夝偱偒傑偡丅偟偐偟偦偺屻偵婰偝傟偰偄傞丄揤庼岯奼挘偺巟忈偲側傝岥挅栰乆偐傜棫戅偒偲側偭偨偲偄偆偺偵偼丄柍棟偑偁傞傛偆偵巚偄傑偡丅偦傟偼揤庼岯偑岥挅栰乆偺懳娸偺忋棳偱偐側傝棧傟偰偄傞偐傜偱偡丅

揤庼岯偼丄嬎偺栘堫壸棤嶳偺揤庴奺嶳偺憤悈敳岯偱怴挰嶁偺忋偵偁傝丄揤庼偺奼挘偱棫戅偒偲側傞偵偼丄偙偺帥偑揤庼岯偺嬤偔偵偁傞偙偲偑昁梫偱丄偙偺帥偺堏揮宱堒偺拞偱丄傕偆堦偐強怴挰嬎偺栘堫壸晅嬤偵埵抲偟偨帪婜偑昁梫偩偲巚偄傑偡丅

傑偨柧帯27擭偲偼丄嶳偑嶰旽偵暐偄壓偘傜傟傞2擭慜偱丄偦偺帪婜偵抧忋偐傜揤庼傪奐敪偡傞昁梫偑偁偭偨偲偼峫偊傜傟偢丄傕偟搚抧傪昁梫偲偟偨偺偱偁傟偽丄偦偺懠偺峼嬈梡抧乮姱幧梡抧側偳乯偩偲巚傢傟傑偡丅

|

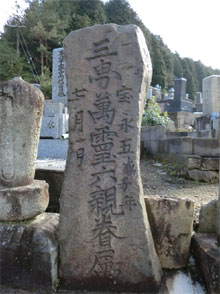

姲暥11(1671)擭偵寶偰傜傟偨旇

巤庡偲偟偰怴挰偺恖乆偺柤偑楢側偭偰偄傑偡丅 |

偝偰尰嵼抧偵傕怓乆慜楌偑偁傞傛偆偱丄惔忩埩偲偄偆惣岝帥枛帥偑偁傝傑偟偨偑丄惣岝帥偵曉媝攑帥偲偟偨丅傑偨挿悾尮懢晇偑墑曮偺崰(1673乣1680)捈擖埩傪嫽偟偰忢廧偟丄屻偵岝柧埩偲柤傪曄偊丄慞扟帥偑惔忩埩傪攦廂堏揮偟偨嵺偵偼丄岝柧埩偺杮懜傪釰傝埩偼攑偝傟偨側偳偲婰偝傟偰偄傑偡丅

慞扟帥偵偼暥壔8擭(1811)9寧偵偼岥嬧扟偺搶壎帥乮尰搶惣帥乯偵懕偒摽杮忋恖偑3擔娫悁棷偟捛慞朄梫傗愢朄偑峴傢傟偨偙偲偵側偭偰偄傑偡偑丄尰嵼抧偵堏傞埲慜偺偙偲偩偲峫偊傜傟傑偡丅挅栰乆偺曟抧傪尒偰傕丄尰嵼抧偵堏傞慜偼丄偐側傝戝偒側婯柾偺帥偱偁偭偨偙偲偑憐憸弌棃傑偡丅岥挅栰乆偺曟抧偵偼丄摽杮忋恖柤崋旇乮傒傚偆偛偆傂乯傕偁傝婅庡偼尦梇偲側偭偰偄傑偡丅

偙偺帥偵傑偮傢偭偰弌偰偔傞乽尮懢晇乿偁傞偄偼乽撨攇壆乿偲偄偆柤慜偵丄壗偐晄巚媍側桿榝傪妎偊傞偲偙傠偱偡偑丄挷嵏丒尋媶弌棃偰偄傑偣傫偺偱岅傟傑偣傫偑丄偙偺柤慜偑壗張偱弌偰偔傞偐偲偄偆帠偩偗偼婰偟偰偍偒傑偟傚偆丅

愭偢丄慜婰奐慶偺榓彯偼丄怴挰嶁挰偺撨攇壆乽尮懢晇乿偺懛傑偨偼巕偱偁傞偲尵偆偙偲偱尮懢晇偺柤偑弌偰偒傑偡丅傑偨丄怴挰偺挿悾乽尮懢晇乿偲偄偆恖偑丄捈擖埩傪憿傝屻偵岝柧埩偲夵傔丄慞扟帥偲側偭偨偲偄偆偙偲傕彂偄偰偁傝傑偡丅偝傜偵尰嵼偺岥挅栰乆偺曟抧嬤偔偵丄乽撨攇壆晘亖側傢傗偟偒乿偲偄偆娫曕乮媽嵦孈屄強乯偺懚嵼偑嬧嶳娫曕埵抲恾偵婰嵹偝傟偰偄傑偡偺偱丄乽撨攇壆晘乿偲偼撨攇壆強桳偺娫曕偱偁偭偨偲巚傢傟傑偡丅偝偰嶁挰偺撨攇壆偲偼尮懢晇偲偼壗幰偩偭偨偺偱偟傚偆偐丅

|

| 曮塱5(1708)擭偵寶偰傜傟偨旇丅 |

嵟屻偵丄偙偺挅栰乆偺曟抧偵偼丄奺抧偐傜峼嶳偵傗偭偰偒偨恖偨偪偺怓乆偺廆攈偺曟偑崿嵼偟偰偍傝丄楌巎傪岅傞懡偔偺傕偺偑偹傓偭偰偄傞傛偆偵巚偊傑偡丅

傑偨尰慞扟帥偺棤偺扟偼媫弒偱丄墱偼惙摽抧嬫偲偄偆晉峼懷偑偁傝丄偦偙偐傜慖峼偵峼愇傪塣傃弌偡楬偑偁偭偨偙偲丄偦偺扟傗扟偺墱偺嵦孈抧懷偼偐偭偰曵夡丒曵棊偟偨偙偲偑偁傝丄愇忯傪晘偒偮傔偰庣傜傟偰偄傞偙偲側偳暿偺崁偱婰偟傑偟偨丅

尰慞扟帥偺搊傝岥嬤偔偵撿岝堾偑偁偭偨傛偆偱丄惗栰巎恄幮暓妕曇偐傜撿岝堾丒曮岝堾偵偮偄偰敳悎偟偰傒傑偡丅

丂丂撿岝堾丂丂怴挰帤2挌栚忋嬝 丠 斣抧

丂丂丂丂丂丂丂奐婎丂丂姲惌11擭(1799)7寧拞憂棫

丂丂丂丂丂丂丂杮懜丂丂掗庍揤

丂丂丂丂丂丂丂戝巘摪丂杮懜丂峅朄戝巘

丂丂曮岝堾丂丂怴挰1挌栚忋嬝1045斣抧乮嬎偺栘堫壸偺搊傝岥廃曈偐乯

丂丂丂丂丂丂丂戝惓4擭(1915)1寧15擔晅偱撿岝堾偵崌暪

|

| 愄偺慞扟帥廃曈乮栴報偼慞扟帥乯 |

撿岝堾丒曮岝堾偼丄嶳暁偵徾挜偝傟傞嶳妜怣嬄偲暓嫵偺枾嫵惈乮怺墦偱暵偞偝傟偨嫵偊乯傪愜拸丒挷榓偝偣偨廋尡摴偺摴応偱偁偭偨偲尵傢傟偰偄傑偡丅墱曽柺偵偼彫栰偵曮惗堾傕偁傝丄偙偺抧堟偵憡摉悢偺怣嬄幰偑偁偭偨偙偲傪岅傞傕偺偱丄乽偙偺抧偵偼嶳偱摥偔恖偑懡悢堏廧偟偰偍傝丄偦偺廻柦揑惗妶偐傜偔傞嬻嫊側婥帩傪桙偡嫆傝偳偙傠偲偟偰丄椡嫮偄廋尡摴偺怣嬄傪幚慔偟媬偄傪媮傔偨偺偱偼側偄偐丅乿偲恄幮暓妕曇偵彂偐傟偰偄傑偡丅

堦曽丄廋尡幰偑嶳傗扟傪墇偊偰曕偒傑傢傞偺偼丄廋楙嬯峴傪幚慔偡傞偙偲偼傕偪傠傫懠偵嬥丒嬧丒悈嬧側偳偺敪尒傕栚揑偲偟偨偲偄偆丄愢傪偲側偊傞尋媶幰傕偁傞偲彂偐傟偰偄傑偡丅

傑偨愄偺恖偑乽峂怽乮偙偆偟傫乯偝傫乿偲屇傫偩怣嬄偺応傕寭偹偰偄偨傛偆偱丄恄梎傗尒愇偑弌偨愄偺嶳恄嵳偵偼丄撿岝堾偺峴幰偑朄梿奓乮傎傜偑偄乯傪悂偄偰嶲壛偟偰偄偨偙偲傗丄戝惓8擭(1919)偐傜挰撪傪憱偭偰偄偨忔崌帺摦幵偺掆棷強偵乽撿岝堾乿偲偄偆偺偑偁傝傑偡丅

撿岝堾傪愢柧偡傞偵偼丄巹傕曌嫮偟捈偡昁梫偑偁傝丄傑偨暿偺巻柺偑昁梫偲側傞偺偱徣棯抳偟傑偡偑丄峂怽偝傫偺偙偲偼丄巎択夛偺堦棦捤乮11崋暯惉18擭3寧敪峴乯偵嶳栘晲抝偝傫偑惗栰挰撪偺挷嵏寢壥傪敪昞偝傟偰偄傑偡丅

乮 幨恀丒暥丂嶳揷帯怣 乯

✽杮曇偼丄師偺帒椏丒挊嶌傪嶲峫傑偨偼堷梡偝偣偰捀偒偟偨丅

- 惗栰巎4 恄幮暓妕曇丂丂慞扟帥丂丂戞嶰復丂柉懎怣嬄

- 惗栰嬧嶳娫曕埵抲晅恾丂丂嶳揷掕怣丒捴栰暫攏椉巵丂挷嵏丒嶌惉

- 巎択夛堦棦捤11崋丂丂丂丂挰撪偺峂怽怣嬄偲峂怽搩丂嶳栘晲抝挊

乮偙傏傟榖丂嬧 嶳 拑乯

嬧嶳拑偺儖乕僣

亀嬧嶳夢傝拑夵傔挔乮偓傫偞傫傑傢傝&nbap;偪傖 偁傜偨傔偪傚偆乯亁偼乽柧帯埲慜偺惗栰偵偍偗傞拑偺嵧攟傪棤晅偗傞桞堦偺帒椏偱丄揤榓3擭(1683)偺峕屗弶婜偺帪戙偵丄婛偵偍拑偺嵧攟偑惙傫偵峴傢傟偰偄偨條巕偑塎傢傟傞乿偲巎択夛偺奀嶈梲堦巵偼彂偄偰偍傜傟傑偡丅

奀嶈巵偺愢柧傪偝傜偵懕偗傞偲丄乽拑夵傔挔乿偼丄拑栶嬧乮惻嬥乯傪庢棫偰傞偨傔偵丄偍拑偺栘堦杮堦杮傪扥擮偵挷嵏偟丄堦杮偵偮偒嬧榋椥傪庢傝棫偰偨偲尵偆帠偱偡丅偦偺戜挔偵偼丄偦偺帪戙偺抧柤丄恖柤摍惗妶偺堦抂傪幟偽偣傞嫽枴怺偄傕偺偑偁傞偲徯夘偝傟偰偄傑偡丅

挰撪偺嶌晅忬嫷偼

丂岥嬧扟曽柺 2,623悿

丂墱曽柺崌寁 2,705悿

丂憤丂崌丂寁 5,328悿(偣丒偆偹)

怴挰980悿丄墱嬧扟 1,560悿丄彫栰懞35悿丄憡戲挰130悿偲婰偝傟偰偍傝丄怴挰偼慡懱偺栺18亾偵側傝傑偡丅

乽悿乿偲偄偆摉帪偺婎弨偼丄尰嵼偺柺愊乮1悿亖30曕亖30捸亖栺100噓乯傪昞偡傕偺偱偼側偔丄偍拑偺嵧攟忬嫷傪昞偡撈摿偺扨埵偱偼側偄偐偲婰偝傟偰偄傑偡丅

埲忋偺拞偐傜怴挰偺嶌晅撪栿傪丄怴挰抧撪偲怴挰抧奜偵暘偗偰昞偵偟偰傒傑偟偨丅

乮怴挰抧撪嶌晅暘偺撪栿乯

| 嶌晅応強 | 検(悿) | 強桳幰偺廧強 |

強桳幰柤 |

| 嶁偺偼偟 | 210 | 偄傕偠挰 | 媣 懢 晇 |

| 乂 | 35 | 嶁 | 挿 暫 塹 |

| 乂 | 130 | 偄傕偠挰 | 師榊暫塹 |

| 慞扟帥偺忋 | 15 | | 杮 棃 帥 |

| 乂 | 25 | | 慞 扟 帥 |

| 彫 嶳 | 50 |

怴 挰 | 恗嵍塹栧 |

| 乂 | 70 | 怴挰桘壆 | 嶰榊塃塹栧 |

| 乂 | 20 | 墶 挰 |

媣嵍塹栧 |

| 乂 | 90 | 壓挰攦悂 | 廳 暫 塹 |

| 乂 | 15 | | 恗 暫 塹 |

| 乂 | 25 | 栘 尨 |

愺塃塹栧 |

| 乂 | 20 | 墫 偺 挰 | 懢榊懢晇 |

| 乂 | 60 | | 熌 岝 帥 |

| 栻 巘 扟 | 15 | | 乂 |

| 乂 | 200 | | 惣 娸 帥 |

乮怴挰偺廧恖偑墱嬧扟抧嬫偵嶌晅偟偰偄傞傕偺乯

| 嶌晅応強 | 検(悿) | 強桳幰偺廧強 |

強桳幰柤 |

| 栻巘扟杒暯 | 45 | 怴 挰 |

恗塃塹栧 |

| 偆傞偟扟 | 40 | 媏 壆 |

姩 暫 塹 |

| 撪 嶳 嶁 | 10 | 墶 挰 |

媣嵍塹栧 |

堦棦捤7崋乽嬧嶳拑峫乿丂奀嶈梲堦挊傛傝

偙傟傪尒傞偲柤慜丄挰柤丄怑嬈柤側偳夝傜側偄傕偺媈栤側傕偺丄柺敀偄傕偺偑弌偰偒傑偡丅嶁偺偼偟丄偄傕偠挰丄墶挰偼夝傞偑丄彫嶳丄栘尨偲偼壗張側偺偐丄怴挰埲奜偺抧柤偐丅偍帥傕拑傪嶌偭偰偄偨傛偆偩丄惻乮拑栶嬧乯傕摨偠傛偆偵暐偭偰偄偨偺偩傠偆偐丅

慞扟帥偺忋偲偁傞偑丄尰嵼偺慞扟帥偺棤偼媫弒側扟側偺偱丄忋偲偼嶁偺忋偺曽岦乮巗愳偺忋棳懁乯傪巜偡偺偩傠偆偐丅偦偆偡傟偽丄嶁偺偼偟偲偼慞扟帥傛傝壓棳懁偲棟夝偱偒傞偺偩偑丅偟偐偟彫嶳偼夝傜側偄丅

偝傜偵丄奀嶈巵偼丄乽拑夵傔挔乿偑嶌傜傟偨揤榓3擭(1683)偲偼丄乽嬧嶳媽婰乿偲偄偆惗栰偺楌巎偑婰弎偝傟偰偄傞屆偄彂暔偺嵟屻偺擭偵偁偨傞偲彂偄偰偍傜傟傑偡丅

(暥愑 嶳揷帯怣)

|

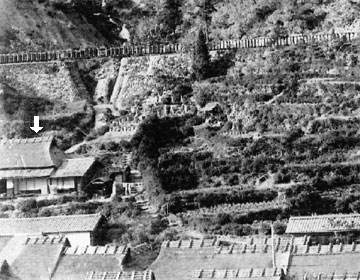

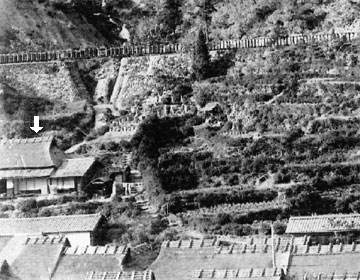

| 岥挅栰乆幮戭傕尒偊偰偍傝偁傑傝屆偄幨恀偱偼偁傝傑偣傫偑丄慞扟帥偺忋棳丄壓棳偲傕戲嶳偺抜乆敤偑尒偊傑偡丅愄偙傟傜偺敤偵偍拑偺栘傪戲嶳怉偊偰偄偨偺偱偟傚偆偐丅 |

婰帠掶惓偺偍抦傜偣

楌巎嶶曕 No.11 偵堦晹岆夝傪彽偔傛偆側売強偑偁傝傑偟偨偺偱掶惓偄偨偟傑偡丅

掶惓慜丗

嶳柤偑戅偄偰偐傜栺10擭屻偺塱榎10(1567)擭丄杧愗儗偺嶳偱嬧偑氺偟偔弌偰嬥崄悾峼彴敪尒丄奐敪偺巒傑傝偲側傝傑偡丅

掶惓屻丗

嶳柤偑戅偄偰偐傜栺10擭屻偺塱榎10(1567)擭丄杧愗儗偺嶳偱嬧偑氺偟偔弌偰嬥崄悾戝扟嬝墱偺嵦孈偑巒傑傝傑偡丅

偙偺儁乕僕偼丄儚乕僪暥彂偲偟偰A4梡巻5儁乕僕偵傑偲傔傜傟偨乽怴挰楌巎嶶曕No.23乿傪丄曇挊幰嶳揷帯怣巵偺椆夝傪摼偰Web暥彂壔偟偨傕偺偱偡丅壜擻側尷傝尨暥彂偺嵞尰偵搘傔傑偟偨偑丄HTML偱偺婰弎忋偺惂栺偵傛傝儗僀傾僂僩摍偵庒姳偺憡堘偑偁傞偙偲傪屼椚夝偔偩偝偄丅乮K.kitami乯