|

||||||||

| 【最終更新日:2011/10/25】 | ||||||||

|

[目次][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][18別編][19][20][21][22][23][24][25][年表] 山田治信氏の新町歴史散歩 8平成23(2011)年10月

下箒(したぼうき)は、奥方面に通じる道路の喉首(のどくび)にあたり、交通の要衝です。しかし、かつては立ち塞(ふさ)がる断崖と魔の淵に遮(さえぎ)られて通ることは出来ませんでした。それが今日の姿になるのには、昔人の努力と苦労の年月がありました。 猪野々町から猪野々村へ 白口川を渡り猪野々村から新町へそこで徳川の初めの頃だと思いますが、猪野々町と云っていた今の鉱山の本部がある周辺から、対岸の猪野々村(口猪野々)へ渡り白口川を渡って、さらに新町への橋を渡る路としましたが、それでもえらい遠回りでした。

行者岩下、魔の淵に桟橋のような路をその後、宝歴年間(江戸中期、西暦1751〜1764年、260〜247年前)行者岩の川伝いに60メートル程板をわたして、桟道(さんどう=切り立った崖などに棚のように設けた路)を作りました。下箒道路の始まりです。路はよほど近くなりましたが、困ったことに大水が出るとすぐ流されてしまうし、板や柱が腐って危うくなりこの近道も通れないことがたびたびでした。 初老の祝いに築路、供養塔その後10年ほど後の明和4(1767)年に、代官平岡彦兵衛の元締大井田与五郎に願って、石を積んで築地(ついじ)にし、幅2メートル程の道をつくりました。 桟道が築地(ついじ)の路に

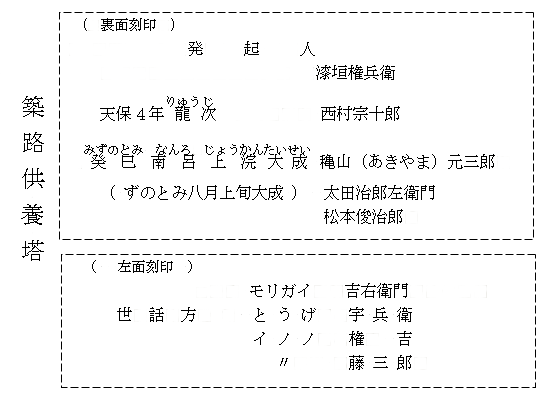

その後、天保4(1833)年4人の山師による路の補修と供養塔の建立が行われました。発起人の松本俊次郎は、42歳で初老の祝いをしなければならなかったのですが、ドンチャン騒ぎで飲み食いしてしまっては、お金が死金になる。同じ使うなら活かして使おうと、同じ山師の太田(猪野々)穐山(あきやま小野町)西村(奥銀谷町)漆垣(同)と相談して、下箒の道を修繕することになりました。銀三十一貫六百目を出し合って、岩も削り取り丈夫な道をこしらえました。 【この項及び次項については、内容が「明治以降の生野鉱山史」P216、217と若干食い違う点も見受けられますが原文を活かしました。この相違は朝来誌と碑文のどちらかに準拠するかの違いのようです】

この供養塔は、「一里塚11号 生野の石碑」岩宮佳朗著の中で記事に出てくる石碑のうちで、一番古いものであると記されています。 現代の基礎となる道の完成・修道碑

明治22(1889)年の8月、連日の豪雨で市川の水は物凄く渦を巻き、波を立てて流れ、そこここの橋も流れました。この洪水で下箒の道は、すっかり洗いさらわれてしまいました。修繕のため、町民はいろいろ相談をしましたが、お金がないので困り切っていました。 〔下 箒 修 道 碑 文〕但馬の南境に一村あり生野という。地勢深い岩山なり。山をけずり谷をうずめ、もって新道を通ずること三百余歩、これを下箒という。これ道なり。しばしば水のやぶる所となり、崩壊修理を繰り返す。民つねに憂いとなす。明治巳丑(22(1889)年)8月大雨続く。河水満ち溢れ決壊、寸地も留めず。村人みな議して修理せんとするも費用調達出来ず。従って修理できず、道に頼ることかなわず進退きわまる。 「史談会 一里塚11号 岩宮佳朗氏の読み下し文を指導を受け更に訳文」 この様な印刷物の種になるお話や、資料・写真がありましたら教えて下さい。 また間違いがありましたらご指摘ください。 (写真 西森秀喜、文 山田治信 )

このページは、ワード文書としてA4用紙4ページにまとめられた「新町歴史散歩No.8」を、編著者山田治信氏の了解を得てWeb文書化したものです。可能な限り原文書の再現に努めましたが、HTMLでの記述上の制約によりレイアウト等に若干の相違があることを御諒解ください。(K.kitami) |

Copyright(C) 2009 奥銀谷地域自治協議会 All Rights Reserved. 禁無断転載 Design by K-TECH Co.,Ltd.