山田治信氏の新町歴史散歩 10

平成23(2011)年12月

|

廃西寶寺の山門であり

旧幼稚園舎の入口でもあった。 |

寺歴については色々と経緯が書かれていますが概略すると、天正の頃(1573〜1591年)播州(揖東郡藤原村字山戸村=竜野市の東部)に勅号(註)の西寶寺がありました。その後姫路藩主池田輝政により、藩内の寺に改派を強要するという事が起こりましたが、西寶寺の住僧西道は、これを拒否して入牢となりました。後に教如上人などが国主に詫びを入れて許され、大坂などで宗門の活動をしていましたが、元和年中(1615〜1623年)に播州の生地を奥銀屋(新町)に移して西寶寺を建立しました。同時期、播州山戸村にも帰り荒れた坊舎を再興、次男に相続させました。その時から西寶寺は播但二寺となったと記されています。

(註)勅号=朝廷から高僧に賜った称号。

明和2(1769)年の新町大火の時には類焼、寛政2(1790)年には鐘を鋳造しています。また同寺に居た忠義な下男、寅松のことを賞して「生野銀山孝義傳」に載せてあります。大正10(1921)年頃には一時幼児を預かる様なこともした様です。

|

| 生野書院蔵 シルバー生野展示品 |

生野史には、昭和6(1931)年ここに奥銀谷幼稚園が建設になったとありますが、幼稚園が最初設置されたのは小学校内で、ずっと後年になって運動場にあった幼稚園の建物が、解体せずそのまま谷を跨いでこの寺の跡地に引張られて移動して来たのです。昭和17(1942)年頃にはまだお寺があり、漆谷側に橋はありませんでした。そのことは次の「こぼれ話」でも明らかです。後に幼稚園の園舎が新築された時に、出入口が谷川の方に付き橋が架りました。

時代は移って、平成21(2009)年3月かって朝来郡一の生徒数を誇り、130年余の歴史を持つ奥銀谷小学校が閉校となりました。西寶寺跡の幼児教育センターも同時に閉じられました。学校から聞こえてきた音楽や放送が聞こえなくなりました。今唯一聞こえるのは、通学バスに乗るためにバス停に集まった子供たちのざわめきと元気な声です。いいものです。旧幼児センターは、現在奥銀谷地域協議会の事務所を置き地域の拠点として甦っています。

✽*本編は、次の資料・著作を参考または引用させて頂きした。

この様な印刷物の種になるお話や、資料・写真がありましたら教えて下さい。

なお間違いがありましたらご指摘下さい。

(写真・文 山田治信)

- 生野史 4 神社仏閣編

- 生野町制100周年記念誌 年表

(こぼれ話 西寶寺で思い出す戦争と学校)

軍 歌・軍事教練

私たちが小学校に通っていた頃は戦争中で、部落ごとに集合して整列、軍歌を歌いながら登校していました。〔昭和18(1943)年頃〕それを先導するために、6年生は音楽の時間には軍歌の練習をしました。次々生まれる勇ましい軍歌「若鷲の歌」「予科練の歌」など、オタマジャクシはぜんぜん教わりませんでした。こんな登校方法を編み出したのは、西寶寺を間借りしていた新婚の先生でした。この先生は、近眼で兵役の体格検査に合格しなかったのでしょう、しかし何時も戦闘帽に国民服、巻脚絆(まっきゃはん=ゲートル)といういでたちで、勇ましかったです。でもピアノは弾けず、軍歌の練習は女の先生にお願いしていました。

|

| 当時各学校の校門にあった奉安殿 |

軍歌を歌いながら登校した小学校。一方中学校(旧)はどうであったのか、当時生野小学校の校舎を借りていた中学校は、三々五々登校してくる地元の生徒が、校門の脇にある奉安殿(ほうあんでん)にさしかかるとグループ毎に縦隊または横隊をつくり、誰かが「歩調とれ、かしら右、足音タッ、タッ、タッ、タッ、なおれ、歩調やめ」と号令をかけて校門を通り抜けました。播但線が到着すると、姫路から長谷までの上り方面の一隊と、八鹿から新井までの下り方面の一隊の大隊列が次々と通り抜けて行きました。ある意味では、壮観というべきか、今言えば滑稽なのか。

(註)奉安殿=天皇の写真が納めてある建物。写真は当時御真影「ごしんえい」と呼びました。

|

奉安殿と共に

校門にあった二宮尊徳像 |

学校では教練の時間に、ゲートル(巻脚絆)を巻いたまま体育館の板の床に正座して軍人勅諭、戦陣訓、モールス信号、手旗信号などを暗誦させられ、時として指名されると立ち上がって、覚えたところを声を出して言わなければならないのですが、ゲートルを巻いて正座していたのですから足はしびれて感覚が無く、ふらふらと立ちあがると「なんだ、そのざまは、運動場10回」と号令がかかります。

上手に立ち上がっても暗誦出来ていないと「運動場10回」という号令で運動場の外周を走らされました。体力がなくて倒れる者もありました。学校生活のすべてが配属将校(はいぞくしょうこう)という軍人に監視監督されていた時代でした。現在いう生活指導などという分野は、軍隊式にすべて配属将校がやっていたようなものです。その頃、中学校2年生、小学校高等科2年生から軍隊に志願出来ました。身近からバラバラと「少年航空兵」や「少年戦車兵」など少年兵に応募していきました。それはやがて大学生の学徒出陣へと繋がっていきます。

この項でこんなことを書くと、西寶寺(廃)の印象が悪くなってしまいますが、ここに間借りしていた国民服の先生のことを思い出し、話が脱線したまでで、西寶寺跡は、のどかな幼児教育の場でした。

(註)

- ・配属将校(はいぞくしょうこう)

- 学校教練のため男子中学校以上の学校に配属された現役将校。

- ・学校教練(がっこうきょうれん)

- 学校で行う軍事に関する教育や訓練。

- ・軍人勅諭(ぐんじんちょくゆ)

- 明治15(1882)年明治天皇から陸海軍人に与えられた勅諭(ちょくゆ)、軍隊の天皇直属をうたい、旧軍隊の精神教育の基礎とされた。

- ・戦陣訓(せんじんくん)

- 昭和16(1941)年、東条英機陸相の名で全陸軍に下された戦時下における将兵の心得。「生きて虜囚(りょしゅう=捕虜)の辱(はずかし)めを受けず」の句が知られる。

以下編者記、『しかし私が一番よく覚えているのは配属将校が度々きびしく厳かにとなえた「神霊上(しんれいかみ)に在りて照覧(しょうらん=神仏がごらんになること)し給ふという言葉でした。』 本訓その2 第1敬神の項「神々は天上にあって我々を守っていると言う意味に近い」

- ・手旗信号

- 右手に赤の小旗、左手に白の小旗を持ち、振り動かして遠くの相手に通信する信号。

以上広辞苑より

|

|

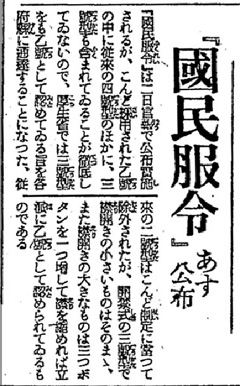

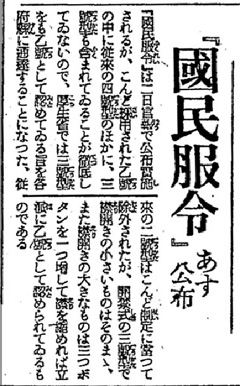

昭和15(1940)年11月2日、陸軍省の主導により勅令第725号により定められた日本国民男子の標準服

左:甲号、右:乙号

足にはゲートル(巻脚絆) |

(上記はフリー百科事典ウィキペディアより)

(註)

- ・勅 令

- 明治憲法下、帝国議会(今の国会のようなもの)の協賛を経ず天皇の大権(統治権)により発せられた法令。

編者註=戦時中軍部はこの方法を多用、悪用しました。

中学生 播州気質・但馬気質

昔、中学校は姫路と豊岡にしかなくその中間の生野には播州、但馬の各地から生徒が来ていました。[生野に中学校が出来たのは昭和18(1943)年でした。]

播州の生徒は権太(ごんた)で但馬の生徒はおとなしく、生活態度や気質には大きな違いがありました。

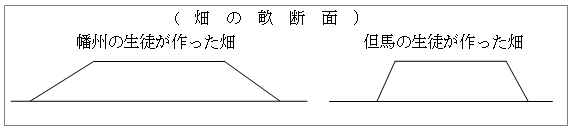

戦時中、中学校(現生野高等学校)のグラウンドは一面の畑となっていました。夏休みも交代で野菜の世話に出ていました。

畑で思い出すことは、播州と但馬の生徒の畝(うね)の作り方がぜんぜん違うと言う事です。播州は底辺が広く畝の斜面の傾斜が緩やかで、広い面積を使い大きな畝を作ります。但馬は底辺が短く傾斜が急で高い畝を作ります。それを作る鍬も播州は巾・長さともに大きく、持ち手の柄の角度も緩やかで長く、但馬は鍬の大きさが小さく柄の持ち手の角度も急で短いものでした。土地が広く温暖な播州と土地が狭く寒冷で、水分を含んだ土である但馬との違いだそうです。

男女共学前の生野中学校の生徒と、生野高等女学校の生徒の列車通学は、男女どちらかが列車の進行方向に、一方が後方に乗ることが決められていましたが、その男女の中間点あたりは混在もありそこを狙って乗る者もありました。

その狙いは、当時、客車の窓ガラスが無くて板張りの車両もあり、その車両は電気もつきませんでした。トンネルの中は真っ暗でしたので、女学生の何処かを触って手柄の様に言う者がいました。これは播州の生徒です。しかし女学校から中学校に苦情がきて大きな問題になることはありませんでした。触ったと言ってもチョット、触られた女生徒もそれなりの思いがあって、そんな場所に乗ったのでしょう。

戦中や終戦直後の列車(蒸気機関車)は石炭の不足で薪を混ぜて燃やしていたため蒸気圧が上がらず、円山の坂を登るときには途中でバックし始めるので、列車を止めて蒸気圧を上げてから、再びゆっくりと動き出す始末でした。列車がスピードを落とし始めたり止まった時に、客車より降りて機関車に載せてもらった生徒の自慢話もありました。これは但馬の生徒の話です。ゆっくりとしか登れない汽車、田和坂のトンネルはトンネル内に煙を充満させ、あえぎあえぎ登りました、しかし但馬方面では女生徒に触ったと言う話は聞きませんでした。

汽車通(汽車通学)の生徒が登校して来た授業前のひと時、列車が止まって機関車に乗ったこと、女性に触ったことなど、ひとしきり話がはずみました。

( 文 編 者 )

このページは、ワード文書としてA4用紙6ページにまとめられた「新町歴史散歩No.10」を、編著者山田治信氏の了解を得てWeb文書化したものです。可能な限り原文書の再現に努めましたが、HTMLでの記述上の制約によりレイアウト等に若干の相違があることを御諒解ください。(K.kitami)